新規サイト001のヘッダー

新規サイト001

兵庫県:摂津・丹波・淡路など

| タカノハウラボシ(ウラボシ科) 摂津 |

|---|

| 岩場の高い所を探していて、葉の縁が少し波打って、葉の柄が長く、葉身も20cmほどのシダを見つけて、ひょとしたらと思い何とか近づいて写真を写し、標本を採りました。(ミツデウラボシに近い種類ですが、葉はそれよりもかなり大きくなります。しかし葉が小さい場合はほとんど見ただけでは区別がつかないようです。) 本種は兵庫県では西播磨の1か所で見つかっているだけなので、この群落が2か所目の生育地ということになります。 タカノハウラボシは、本州では静岡県以西・近畿・岡山・山口)と四国・九州に分布しているようで、近畿地方では紀伊半島あたりが中心です。兵庫の2地点は、現存するものとしては北限に近い自生地になるようです。   |

| |

| キンキヒョウタンボク(スイカズラ科) 摂津 |

|---|

4月下旬 |

| よく似たウグイスカグラと比べると ・礫のゴロゴロした所を好む。 ・枝は横に広がるように伸ばす。 ・葉は少し小さい。 ・花期は少し遅い。 ・群落をつくっていた。    |

| |

| オオマルバノコンロンソウ(アブラナ科) 丹波 |

|---|

4月上旬 |

| 全国的には少なく、兵庫・岡山などの限られた県だけに生育している。 兵庫県では丹波と西播磨に見られ、観察した丹波では腐葉土の多いやや湿気のある草地にたくさんの個体が生育していた。  |

| |

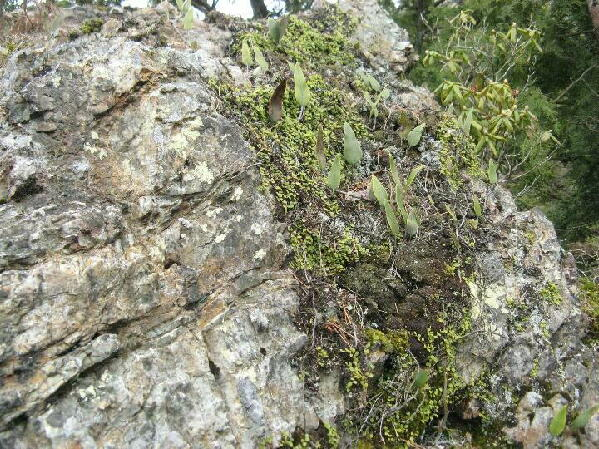

| チャートに着くマメヅタラン(ラン科) 丹波 |

|---|

3月中旬 |

| マメヅタラン・セキコクともに硬いチャートにも生育が可能のようである。 セキコクは地衣類が着いているだけの岩面にも生えているのに対して、マメヅタランはいくらかの土壌とコケ(または岩に生えたマツなどの幹)がついたやや湿った岩面に生えている。 マメヅタランの方が乾湿・日当たり・岩面の温度の変化などに気難しく、同じ岩でも条件がきちんと揃ったごく限られた部分にのみ着くことができるようである。  |

| |

| チャートに着生したセッコク(ラン科) 丹波 |

|---|

2月下旬 |

| 硬いチャートの岩面に着いたわずかなコケ(地衣類)を頼りに、セッコクがついていました。 根を土がないので岩の表面に伸ばしています。 中の株は実も着けています。  |

| |

| リュウキュウマメガキ(カキノキ科) 摂津 帝釈山地 |

|---|

3月下旬 |

| 山の斜面を歩いていて、足元に柿の木の落ち葉を見つけました。 落ち葉の大きさは大小まちまちで、落ち葉の裏は白っぽく、葉の柄が長いのでリュウキュウマメガキのようです。 近くを探すと特徴的な樹皮の黒い木も見つかりました。 離れた場所の3ヶ所で見たので、この地域には点々と生えていると思われます。 リュウキュウマメガキは岩場周辺や露岩が出ているような斜面でよく見かけます。 六甲山では尾根近くの谷の上部の斜面で見ました。 いつも葉の裏が白くて大きさがまちまちの落ち葉を見つけて気が付き、周辺を幹の黒い柿の木を探します。 大屋町・神埼町・三木市などでも同じような環境のところに生えていました。 帝釈山地   六甲山   |

| |

| 花崗岩に着いたマメヅタラン(ラン科) 六甲山 |

|---|

1月中旬 |

| 花崗岩は表面の風化が激しく、植物は着生しにくいようです。 写真は六甲花崗岩ですが、裏六甲の北向き斜面にある沢に比較的近い花崗岩の露岩です。 少しですがコケも生えていて、それを起点にマメヅタランが見られます。 岩面が北向きであるために日差しが抑えられ、また沢からの湿気によって水分も補給されるため、生育可能な環境になっているものと考えられます。 現在のところでは、六甲花崗岩でマメヅタランが見られるのは、この岩と、ここから数百メートル離れた少し大きな岩場の2か所だけです。 これまでにマメヅタランを確認したのは、丹波・摂津(六甲山・帝釈山地)・西播磨・東播磨・但馬南部です。 氷ノ山や但馬北部・淡路ではまだ見ていません。  |

| |

| ヒカゲツツジ(ツツジ科) 摂津 帝釈山地 |

|---|

2月中旬 |

| 谷筋を歩いていてシャクナゲのような葉の木を見つけ、もしやと思ったら、やはりヒカゲツツジのようです。 兵庫県には有名な大きな群落がいくつかありますが、ここは数株だけの群落です。 谷底の日が当たりにくい、「日陰ツツジ」のイメージにぴったりの場所です。 (多田繁治さんの本を読み返してみると、この場所でヒカゲツツジの群落を見たという記述が見つかりました。)   |

| |

| シロバナショウジョウバカマ(ユリ科) 摂津 六甲山 |

|---|

4月上旬 |

| この谷筋にはピンクの花のショウジョウバカマよりも、シロバナショウジョウバカマの方が多く見られまた。 花が白くて、葉に細かい鋸歯があるのが特徴です。 六甲山以外で探していますが他ではまだ見つけていません。   |

| |

| ミヤマトベラ(マメ科) 摂津 |

|---|

9月下旬 |

思っていた以上に大きな葉で、姿も実も面白いマメ科ですね。(植物調査会で) |

| |

| ヒメヨモギ(キク科) 摂津 |

|---|

9月下旬 |

| 似たようなヨモギの種類はありますが、葉の細さや花穂の様子は特徴的です。 この時期には下葉が枯れ落ちているのも識別点になるようです。(植物調査会で)  |

| |

| モロコシガヤ(イネ科) 摂津 |

|---|

9月下旬 |

ススキのような細い葉が疎らについて実も特徴的なので、他で見ても見分けられそうです。(植物調査会で) |

| |

| アオヤギバナ(キク科) 摂津 |

|---|

10月中旬 |

| アオヤギバナを初めて確認しました。 洪水の時には水没する所に生えて、岩の隙間にがっしりと根を下ろしているようです。 アキノキリンソウに似ているが、洪水の時に冠水するような岸の岩に生える。 洪水で水没することがない岩場にはなぜ生えないのだろうか?  |

| |

| ベニバナヤマシャクヤク(ボタン科) 摂津 |

|---|

10月中旬 |

| 真っ赤な実がたくさん着いていました。 一つの花の花柱の数が普通のヤマシャクヤクより多いのですが、実の数も多いのだと思います。 ヤマシャクヤクが数個体ずつ点々と生えるのに対して、本種は大きな群落をつくるようです。 但馬や西播磨北部でも見かけました。  |

| |

| リンボクの大木(バラ科) 摂津 帝釈山地 |

|---|

11月中旬 |

| リンボクの成木をやっと見つけました。三木市内には若木や幼木はあっても成木は見つかっていません。 ここには成木が6本あり、太いので幹の直径が35cmで、樹高は8~10mぐらいです。 バラ科サクラ属ですが、常緑樹なので一見サクラらしくは見えません。 しかし幹を見ると樹皮はサクラの木と似ていました。  成木の下に生えていた幼木です。幼木の葉はヒイラギにそっくりです。 しかし葉は薄くてさわっても痛くないのですぐ分かります。  |

| |

| ヨコグラノキ(クロウメモドキ科) 摂津 |

|---|

10月中旬 |

| 車で通りかかった時に説明札がつけられている木を見かけ、見てみるとヨコグラノキでした。 以前に見たことがある同じ科のイソノキと比べると、葉がかなり大きいようです。  葉の並び方が、2枚ずつが互生(右2枚・左2枚と)になるコクサギ型葉序になっているのは同じですね。  |

| |

| ツメレンゲ(ベンケイソウ科) 10月上旬 摂津 |

|---|

10月上旬 |

| ツメレンゲの群落を見ました。 今まではすべて水辺から少し離れた乾き気味の岩であったので、川岸の水際の岩で見るのは初めてです。 もうすぐ開花しそうなぐらいに茎が伸び、つぼみもふくらんでいました。  |

| ハマアザミ(キク科) 淡路 |

|---|

12月中旬 |

| 淡路島の海岸のハマアザミの生育状況の調査に参加しました。 初めての参加でしたが、ハマアザミは浜の礫や流れ着いた流木の間に旺盛に生育していて、遅咲きの花も見られました。 このような大きめの礫の隙間がハマアザミにとって生えやすい環境のようです。  今年の夏に発芽したと思われる幼株と種子です。  |

| |

| クルマバアカネ(アカネ科) 淡路 |

|---|

12月中旬 |

浜にはクルマバアカネも見られました。  |

| |

| ハマナタマメ(マメ科) 淡路 |

|---|

12月中旬 |

| 海岸に生えるナタのような形の実をつけるマメの意味でしょうか? 海岸の植物には馴染みがなかったのですが、内陸にはない種類がいろいろと見つかるようです。  |

| |

| |